GADOROが自身のレーベル「Four Mud Arrows」を設立し、発足第一弾として2022年にリリースした「ここにいよう」は、宮崎県高鍋町出身のラッパーが地元への深い愛情と、等身大の自分自身を赤裸々に綴った楽曲だ。熊本県出身のDJ・プロデューサーであるDJ RYU-Gがトラックを手がけ、温かみのあるサウンドがGADOROのリリックを包み込む。

地元への深い愛情を綴った珠玉のリリック

「ここにいよう」は、GADOROの代表曲のひとつとして多くのファンに愛されている。この楽曲には775やハシシをフィーチャーしたRemixバージョンも存在し、それぞれのアーティストが地元への想いを重ねている。オリジナル版では、GADOROが一人で自身の心境を吐露する。

楽曲の中で彼は、かつての貧しい生活から現在に至るまでの変化、そして変わらない地元への愛着を歌う。都会の華やかさよりも、近所のおばあちゃんたちの井戸端会議や、マックスバリューへの買い物、キャベツ太郎といった日常の些細な風景に価値を見出す姿勢が印象的だ。

「これからもここにいよう この街で書いて この街で泣いて この街で最低な歌を歌うのさきっと」というフックは、GADOROの覚悟と決意を表している。どれだけ嫌なことがあっても、どれだけ変わらない街だとしても、彼はこの場所で音楽を作り続ける。それは逃避ではなく、むしろ自分のルーツを大切にする強い意志の表れだ。

GADOROという存在 ― 底辺から這い上がったラッパー

1990年11月29日生まれ、宮崎県児湯郡高鍋町出身のGADOROは、高校2年生の時に般若の影響でラップを始めた。2016年は戦極15章とKING OF KINGS(KOK)という2つのビッグタイトルを獲得し、GADOROの年となった。

2017年1月には1stアルバム「四畳半」をリリースしラッパーとして本格的にデビューを果たし、同年11月には2枚目のアルバム「花水木」をリリースするなど精力的な活動を行った。バトルMCとしての実績だけでなく、音源制作においても高い評価を得てきた。

自己中心的で虚勢を張り続けた孤独な幼少期を過ごしたGADOROは、自分自身を「社会不適合者」と称しながらも、ラップという道を信じて疑わなかった。その姿勢が、多くのリスナーの共感を呼んでいる。

等身大の言葉が持つ力

GADOROは「ラッパーって、金のネックレス着けて良い車乗って、といったように高級できらびやかな世界を歌うことが多いが、自分は自分の身の丈を歌い、等身大の自分をさらけ出している。弱いところも情けないところも、恥ずかしいところもダサいところも楽しいことだって、全部投影している」と語る。

この楽曲「ここにいよう」にも、その哲学が色濃く反映されている。底辺から天辺を目指しながらも、決して背伸びしない。カップ麺が食べられればそれで贅沢だと歌う姿勢には、GADOROならではのリアリティがある。質素な毎日を送りながらも、音楽という武器で日本一を獲得したという事実が、彼の言葉に説得力を与えている。

DJ RYU-Gが作り出す温かなサウンド

1988年生まれ、熊本県出身のDJ RYU-Gは、2004年から地元熊本でDJを始め全国各地でクラブプレイを中心に活動してきたプロデューサーだ。2021年3月には唾奇、Disry、TORAUMAなどが参加したMIX CD「BEGINNING」をリリースし、2024年には自身初となるシングルもリリースするなど、着実にキャリアを積み重ねている。

DJ RYU-Gが手がけるトラックは、温かみがありながらも芯のあるサウンドが特徴だ。「ここにいよう」では、メロウでありながら力強いビートがGADOROのリリックを支え、聴く者の心を揺さぶる。GADOROの等身大の言葉と、DJ RYU-Gの丁寧に作り込まれたトラックが見事に融合し、この楽曲を名曲たらしめている。

アルバム「リスタート」における位置づけ

「ここにいよう」はGADOROのアルバム「リスタート」の3曲目に収録されている。このアルバムは、新たに独立という道を選んで動き始めたものの右も左も前も後ろも分からない状態での制作だったが、レーベル「Four Mud Arrows」の仲間たちが信じて頑張ってくれたことで完成した。

「レールの外れた列車から再出発する」という意味を込めてタイトルを「リスタート」とした本作において、「ここにいよう」は重要な意味を持つ。独立してゼロから再スタートを切るという決断をした時、GADOROが最も大切にしたのは地元への想いと、自分らしさを貫くことだった。その象徴的な楽曲が「ここにいよう」なのだ。

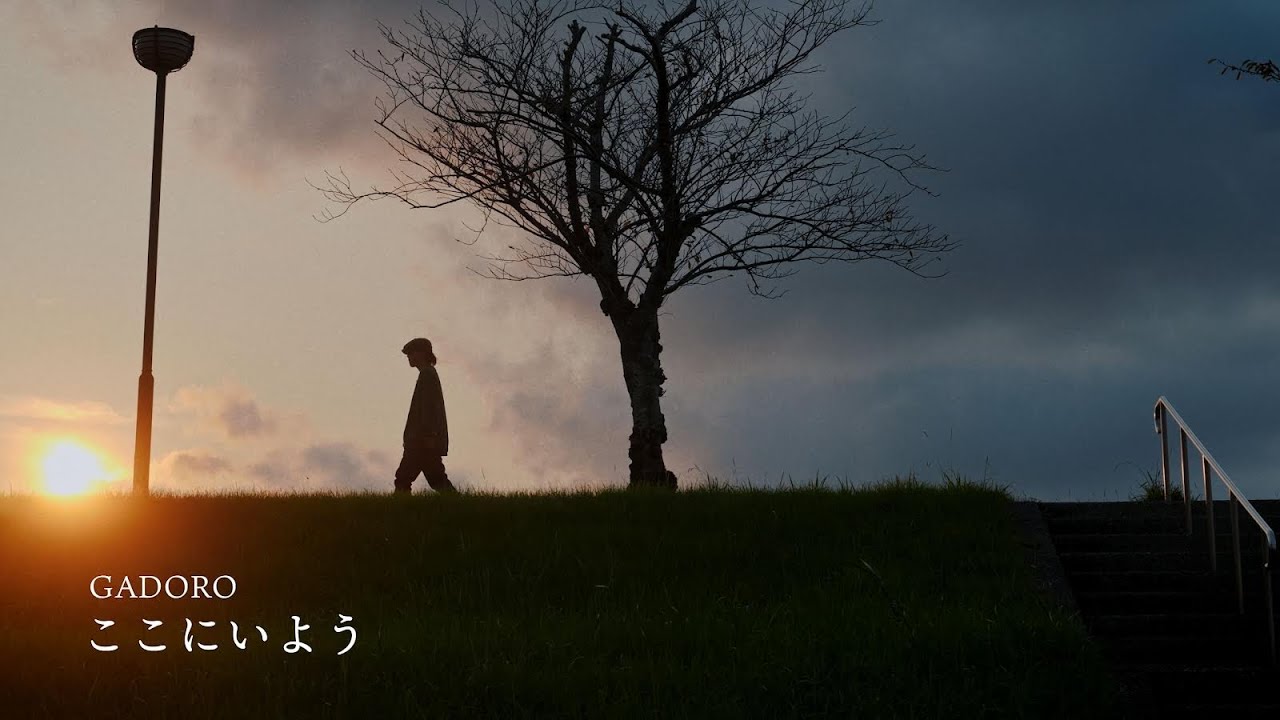

MVに込められた想い

楽曲のMVは独立後初めて地元・宮崎で撮影され、等身大で生きる自身の姿や地元・宮崎への想いが刻まれている。映像には、高鍋町の何気ない風景や日常が映し出され、GADOROがこの土地で生きることの意味を視覚的に伝えている。

派手な演出や豪華なセットは一切ない。ただ、宮崎の街を歩き、仲間たちと過ごし、自分の居場所で生きる姿がそこにある。それこそが、GADOROが最も伝えたかったメッセージなのだろう。

リスナーの心に響く普遍的なテーマ

「ここにいよう」が多くの人の心を打つのは、地元への愛という普遍的なテーマを扱っているからだ。誰もが育った場所に対して複雑な感情を抱いている。時には嫌になり、時には離れたくなる。でも、やはりそこには自分のルーツがあり、大切な人たちがいる。

GADOROは、その矛盾した感情を正直に歌う。「どんなに嫌いになっても結局」この街にいたいという言葉には、多くの人が共感するだろう。都会に憧れながらも、地元の方が居心地がいいという感覚。虚栄心と向き合いながら、自分らしさを大切にする生き方。GADOROのリリックは、現代を生きる若者たちの心の声を代弁している。

現在のGADOROへと続く道

GADOROは毎週のように宮崎から全国にライブに飛び立ち、目標であった日本武道館でのワンマンも満席にて成功させた。武道館は目標であってゴールではないとも話しており、さらなる高みを目指して活動を続けている。

「ここにいよう」を歌っていた頃から、彼は確実に成長し、より多くの人に届く存在になった。しかし、その根底にあるものは変わっていない。地元・高鍋町を愛し、等身大の自分を歌い続ける姿勢。それこそがGADOROの最大の武器であり、多くのファンが彼を支持する理由なのだ。

まとめ

GADORO「ここにいよう」(Prod.DJ RYU-G)は、地元への愛と等身大の生き様を綴った名曲だ。派手さはないが、深い共感を呼ぶリリックと、温かみのあるトラックが見事に融合している。

宮崎という地方都市から全国へと羽ばたいたGADOROだが、彼の心は常に高鍋町にある。どこへ行っても、何を成し遂げても、彼はこの街とともに歩み続ける。その決意が込められた「ここにいよう」は、GADOROというラッパーの本質を表す一曲であり、日本語ヒップホップにおける重要な楽曲のひとつと言えるだろう。

地元を大切にすること、自分らしく生きること。シンプルだが力強いメッセージが、今日も誰かの心に響いている。

コメント