こんにちは、KAZUNです。今日は普段の単なる曲の話題から少し離れて、最近深く考えさせられた「No Bully Movement」という楽曲について書きたいと思います。OZworld, KEIJU, IO, D.O, 漢 a.k.a. GAMI, GDX a.k.a. SHU, JESSE(RIZE/The BONEZ), ANARCHY, BOO a.k.a. フルスイング, 田中雄士, 般若, DJ WATARAI, Zeebraなど、日本を代表するトップアーティスト12名が集結したこの曲は、単なる反いじめソングの域を超えた、現代社会の病理に切り込む力作です。

言葉にされる苦しみの重み

最初に感じたのは、この曲の生々しさです。OZworldが「目覚めから憂鬱だ 今日も後何回くぐるこの校門 またあいつに会うと思うとゾッとする」と歌い出す瞬間から、学校という「安全であるはず」の場所が、どれほど地獄と化し得るかを痛感させられます。

トラウマと共存する大人たち

この曲の特筆すべき点は、「いじめられた子供たち」だけでなく、「いじめた側の後悔」や「大人になった今も癒えない傷」まで描いていることです。田中雄士さんの「徒党組んで生むCash ruled everything around me 歪な絆 昨日の友達すらナイフ」という言葉や、「一番のイジメっ子は自分と気づく 残ったカルマ 後悔は死ぬまで続く」という告白は、いじめが加害者の心にも深い傷を残すことを示しています。

般若さんの「俺はやり返した後ゾッとした 殴られた方は忘れない やり返した気持ち忘れたい」という複雑な感情の吐露も印象的です。いじめという負の連鎖が生み出す複雑な感情の渦を、これほど率直に表現した作品は珍しいと思います。

現代社会の孤独という病理

よく考えると、いじめは単なる「悪い子供の行為」ではなく、社会全体の病理の表れなのかもしれません。核家族化、地域コミュニティの崩壊、SNSによる承認欲求の肥大化、競争社会のプレッシャー。こうした現代社会の構造的問題が、いじめという形で最も弱い立場の人々に降りかかっているのではないでしょうか。

D.O&漢 a.k.a. GAMIの「結局弱いもんいじめじゃ あとんなって惨めケジメをつけなきゃ ドン底に沈める」という言葉には、いじめの裏にある社会構造の問題が垣間見えます。弱者を切り捨てる社会の縮図としてのいじめ。それに対する怒りと抵抗の声がこの曲には込められています。

音楽という救い

私が最も心を動かされたのは、OZworldの「ちょうどその時に出会った音楽 友達になれたのは学校の外 居場所はここだけじゃなかったって俺は分かった」という一節です。苦しみの中で見つけた「もう一つの居場所」としての音楽。これは多くのアーティストに共通する原体験ではないでしょうか。

学生時代、自分は酷いいじめを経験することはなかったものの、音楽が自分自身のアイデンティティと居場所を形作ってくれたことは間違いありません。どんな環境にいても、音楽は常に私の逃げ場であり、力の源でした。

BOO a.k.a. フルスイングの「あの日笑う事をやめた なんなら泣く事もやめた 生きてる間に chanceを使え」という言葉には、どん底から這い上がる強さを感じます。音楽が単なる娯楽ではなく、文字通り「命を救う」力を持っていることを、この曲は教えてくれます。

社会変革への願い

この曲の醍醐味は、単なる「頑張れ」という安易な励ましではなく、社会全体の問題として捉え、変革を求める姿勢にあります。GDX a.k.a. SHUの「この街の風景変えるなら今チャンスを逃すな」という呼びかけは、個人の問題を超えた社会全体への問いかけです。

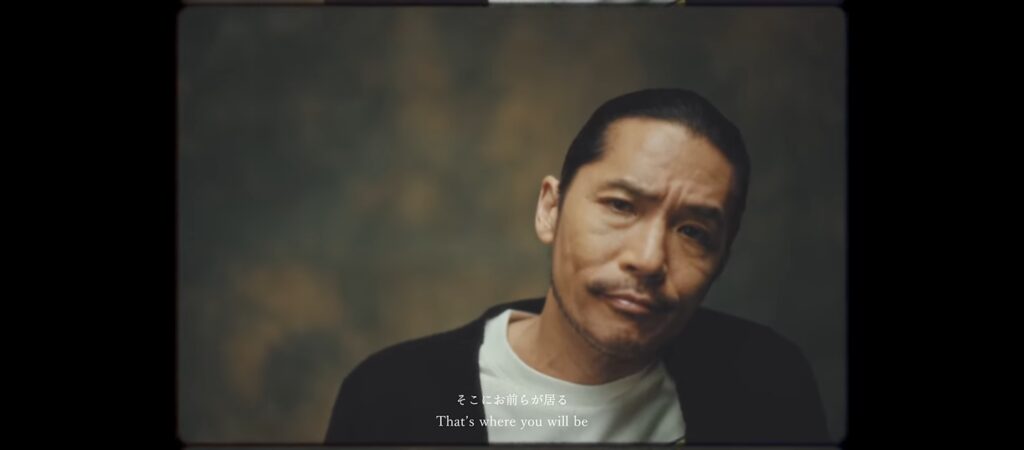

Zeebraの「例え全世界を敵に回しても 例え真実すら捻じ曲げられても ここに俺らが居る」というコーラスには、深い連帯感と決意が込められています。いじめが続く限り、声を上げ続けるという覚悟。それは単なる音楽の枠を超えた社会運動の宣言のようにも聞こえます。

親としての責任と覚悟

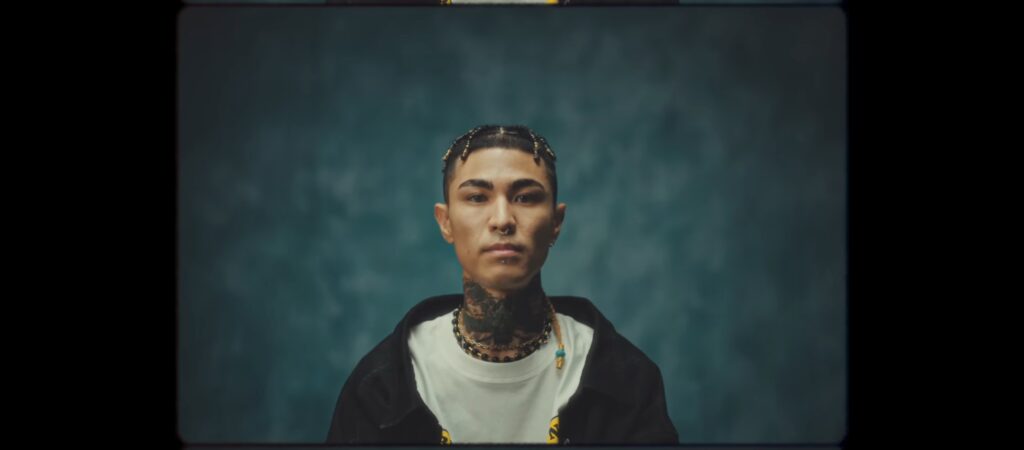

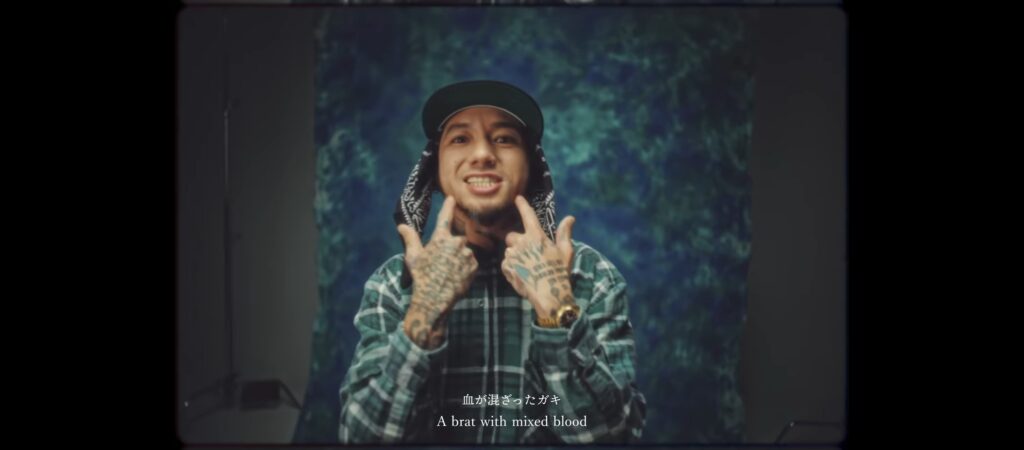

JESSEの「血が混ざったガキ俺もそう わかるからだよ そして続く俺の子も その後も…」という言葉には、親としての切実な思いが込められています。自分の子供や、その先の世代までいじめの連鎖を断ち切りたいという願い。それは親である私にとっても切実な問題です。

子供が「学校に行きたくない」と言ったとき、どう反応するか。「頑張れ」で済ませるか、それとも本当の理由に耳を傾けるか。私たち親世代の責任は重大です。この曲を聴きながら、自分の子育てについても深く考えさせられました。

「居場所」の社会学

Zeebraが繰り返す「ここに俺らが居る」という言葉には、深い意味があります。家庭でも学校でも「自分の居場所がない」と感じる子供たちにとって、「ここに俺らが居る」という言葉は、どれほどの救いになるでしょうか。

ANARCHYの「俺はここだよって声聞かせるって事だよ」という言葉には、単なる励ましを超えた、実存的な「承認」の力を感じます。誰かが自分の存在を認め、声をかけてくれる。それだけで人は救われるのかもしれません。

いじめ後の人生再構築

ANARCHYの「昨日までの自分ドブに捨てる 後はやりたい事見つけるだけだ それを楽しめたら勝ちだ なんならそっから始まる人生まだ前半」という言葉には大きな希望があります。いじめられた経験があっても、人生はまだまだ長い。新しい自分を見つけ、再出発する力強さがここにはあります。

私の周りにも、辛い経験を乗り越え、今では自分なりの居場所と表現の場を見つけた友人がいます。この曲の力強さは、まさにそうした「再生の物語」にあると思います。

創り手としての責任

最後に、クリエイターとして考えさせられたのは、私たちの表現が誰かの「居場所」になり得るという責任です。このブログを読んでくれているあなたの中にも、学校や職場、家庭で居場所を見失っている人がいるかもしれません。

私のつたない言葉でも、誰かの心に届き、「あなたは一人じゃない」と伝えられたら。その思いを胸に、これからも発信を続けていきたいと思います。

おわりに

長くなりましたが、この「No Bully Movement」という曲は単なる音楽作品を超えた社会的意義を持つと確信しています。いじめの問題は一朝一夕に解決するものではありませんが、こうして声を上げ続けることで、少しずつでも社会は変わっていくでしょう。

あなたも周りで苦しんでいる人がいたら、小さなことでいい、声をかけてみてください。「ここに俺がいる」と。それだけで救われる命があるのです。

そして苦しんでいるあなたへ。「そこにお前らが居る」。どんなに苦しくても、あなたはこの世界に必要な存在です。今は見えなくても、必ず居場所は見つかります。

子供がいじめで困った際にはhttps://hcf110.comまで問い合わせてください。

次はまた普段の話題に戻りますが、たまにはこういう真面目な話も大切だと思います。長文を読んでくださり、ありがとうございました。

コメント