序章:アメリカの影に生きる者たちの賛歌

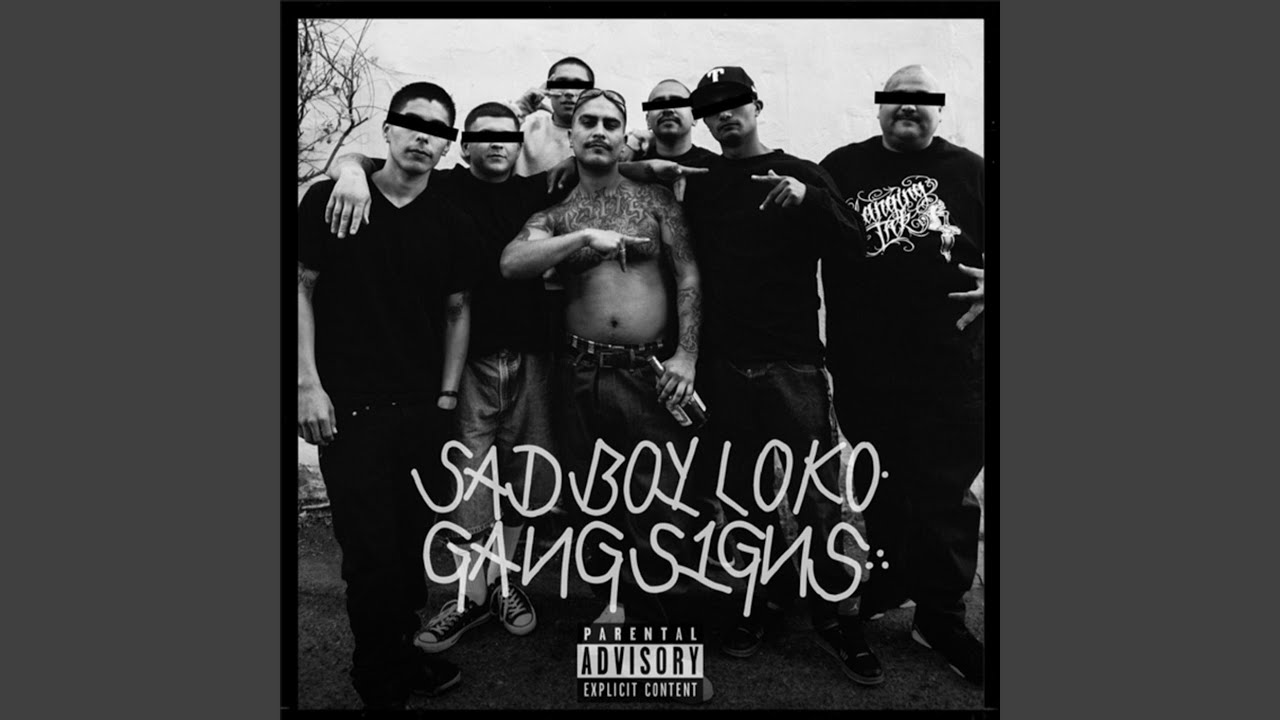

今回は西海岸のチカーノラッパー、Sad Boy Lokoによる「Gang Signs」を、文化人類学的、社会学的、そして音楽史的観点から徹底的に解剖していきます。この曲は、アメリカ社会の最も暗い影の部分から発せられた、生存のための叫びであり、同時に誇り高き宣言でもあります。

2Pacの亡霊が語りかける意味

冒頭で引用される2Pacの言葉「Yes I am gonna say that I’m a thug, That’s because I came from the gutter and I’m still here」(そうだ、俺は不良だと言うつもりだ。なぜなら底辺から来て、今もここにいるから)は、単なるサンプリングを超えた意味を持ちます。

「Thug」という言葉を2Pacは「The Hate U Give Little Infants Fucks Everybody」(幼い子供たちに与える憎しみは皆を破壊する)として再定義しました。「gutter」(どぶ、最底辺)から来て「still here」(今もここにいる)という宣言は、社会的流動性が極めて低いアメリカの現実を突きつけています。貧困の連鎖、構造的人種差別、そして教育機会の不平等—これらすべてが「still here」という二つの単語に凝縮されているのです。

第一部:Sad Boy Lokoという現象を理解する

サンタバーバラのパラドックス

Sad Boy Lokoの出身地サンタバーバラは、富裕層の避暑地として知られる一方で、深刻な格差問題を抱えています。観光客が見る美しいビーチの裏側には、メキシコ系移民が密集して暮らすバリオ(居住区)が存在し、一つの都市に二つの世界が共存しています。

詳しくは↓の記事をチェックしてくださいね。

「Sad Boy」の文化的系譜

「Sad Boy」という名称は、1940年代のパチューコ文化にまで遡ることができます。当時のメキシコ系若者たちは、主流社会から排除されながらも、独自のファッション(ズートスーツ)と言語(カロー)で抵抗を表現しました。現代の「Sad Boy」は、この伝統を継承しつつ、21世紀の新たな疎外感を表現しています。

チカーノギャングの「Sad Boy」は、感情を表に出さない「マチスモ」(男らしさ)の文化と、実際に抱える深い悲しみとの間で引き裂かれた存在です。仲間を失い、家族が引き裂かれ、常に死と隣り合わせで生きる—その現実が「Sad」という形容詞に込められています。

第二部:楽曲の音楽的・文学的分析

プロダクションの秘密

この曲のビートは、典型的な西海岸Gファンクの系譜を継承しています。重低音のベースライン、シンセサイザーの高音、そしてゆったりとしたテンポ—これらはDr. Dreが確立した「西海岸サウンド」の正統な後継です。しかし、Sad Boy Lokoはここにラテン音楽の要素を巧みに織り込んでいます。

フックの呪術的機能

「Everybody go & put your hands up high / Gang signs up in the sky」(手を高く上げろ / ギャングサインを空に)というフックは、呪文のような反復性を持っています。古代の部族が戦いの前に行った戦闘歌を思わせるこの構造は、集団的アイデンティティを強化する機能を果たします。空に向かって自らの存在を宣言する、ほとんど宗教的な儀式とも言えるでしょう。

第三部:各バースの徹底解読

第1バース:サバイバルの哲学

「E’s up」(イーストサイドを上げろ)の多層的意味

「E’s up, yup better get it right」このフレーズにおける「E」は、East Side(イーストサイド)を指す可能性が高いですが、同時に「Everything」(すべて)を賭けるという意味も含んでいるかもしれません。ギャングの世界では、間違ったサインを出すことは死を意味する場合があります。「better get it right」は文字通り、生死を分ける警告です。

刃物のメタファー

「Give a fuck I’ll use a butter knife to get more bread」バターナイフという最も攻撃的でない刃物でさえも、「パン」(金銭を意味するスラング)を得るための武器になるという宣言。日常的な生存競争を、朝食のイメージを使いながら描写する巧みな言葉遊びです。

「Real recognize real」(本物は本物を見抜く)の哲学的深度

このフレーズは、プラトンの「イデア論」を想起させます。真実を認識できるのは、自らも真実を内在させた者だけだという思想。ストリートにおいて、本物を見抜く能力は、警察の情報提供者や裏切り者から身を守るための必須スキルです。

「You will find out who is real when you get caught」—逮捕された時、保釈金を払ってくれるのは誰か、面会に来るのは誰か、沈黙を守るのは誰か—この極限状況が、人間の本質を露わにするという深い洞察がここにあります。

「9 to 5」(通常の仕事=朝9時から夕方5時)対「drug deal」(違法な売買)

通常の仕事と違法な手段の対比は、限られた選択肢の中で生きる人々の現実を浮き彫りにします。これは犯罪の美化ではなく、構造的な不平等がもたらす結果の記録として理解すべきでしょう。

第2バース:アイデンティティの刻印

飛行のメタファー

「Kinda like a pilot cause I always had to take flight」(パイロットのように飛び立つ)という比喩は多層的です。表面的には警察から逃げることを指しますが、より深くは、常に「離陸」し続けなければならない不安定な生活を表現しています。定住することができない—これは多くの不法移民が経験する実存的不安でもあります。

「地位を獲得する」過程

ギャングカルチャーにおける「縞模様」(階級章)を獲得する過程は、単なる暴力ではなく、忠誠心、勇気、そして仲間への献身を通じて築かれるものです。

タトゥーの文化人類学

「Tatted up head, tatted up chest, tatted up legs」

チカーノ文化において、タトゥーは単なる装飾ではありません。それは「プラカ」(街の壁の落書き)の身体版であり、領土、所属、個人史を皮膚に刻む行為です。特に刑務所では、タトゥーは履歴書のような機能を果たし、その人物の犯罪歴、所属ギャング、殺人の回数などを示します。

顔や頭部へのタトゥーは「point of no return」(帰還不能点)を意味します。もはや通常の社会には戻れないという覚悟の表明であり、同時に、システムに対する究極的な拒絶でもあります。

第3バース:経済学としてのハッスル

「everything I touch gotta double up」(すべてを倍にする)法則

これは単純な強欲ではなく、ストリートエコノミーの基本原則です。違法ビジネスのリスクを考慮すれば、利益率は最低でも100%必要です。逮捕、没収、裏切り—これらのリスクをヘッジするための経済的必然性がここにあります。

第四部:歴史的文脈の中で

チカーノ運動からギャングラップへ

1960年代のチカーノ運動は、メキシコ系アメリカ人の公民権獲得を目指した政治運動でした。しかし、その理想が潰え、経済的機会が閉ざされた1980年代、若者たちはギャングという形で組織化されていきました。Sad Boy Lokoの音楽は、この歴史的挫折の産物とも言えます。

移民法と犯罪化の関係

1990年代以降の移民法の厳格化により、軽犯罪でも強制送還の対象となりました。これにより、メキシコで生まれ、アメリカで育ったチカーノの若者が、ほとんど知らないメキシコに送還されるケースが増加。この「合法的追放」のシステムが、ギャングカルチャーをさらに先鋭化させました。

刑務所産業複合体の影響

アメリカの刑務所産業は、年間800億ドルを超える巨大ビジネスです。カリフォルニア州では、刑務所建設に大学建設の4倍の予算が使われた時期もありました。Sad Boy Lokoの「catch」(逮捕)への言及は、この巨大な収監システムの中で生きる現実を反映しています。

第五部:比較文化論的考察

日本のヤンキー文化との対比

日本のヤンキー文化とチカーノギャング文化には、興味深い共通点があります。両者とも主流社会から疎外された若者たちの下位文化であり、独自の美学、言語、行動規範を持っています。しかし、決定的な違いは、アメリカのギャングが直面する構造的人種差別と、銃器へのアクセスによる致死性の高さです。

グローバルサウスの視点から

ラテンアメリカの「バリオ」文化、ブラジルの「ファベーラ」音楽、南アフリカの「タウンシップ」ヒップホップ—これらすべてが、グローバル資本主義の周縁で生まれた抵抗の音楽という点で共通しています。

結論:鏡としての「Gang Signs」

Sad Boy Lokoの「Gang Signs」は、アメリカ社会の最も不都合な真実を映し出す鏡です。それは、機会の平等という理想と、実際の構造的不平等という現実のギャップを音楽という形で表現しています。

「本物は本物を見抜く」—この言葉が示すように、真実は真実と共鳴します。私たちがこの音楽の中に真実を見出すとき、それは私たち自身の中にある真実と共鳴しているのです。

この曲を聴くことは、単なる音楽鑑賞を超えた政治的行為でもあります。批判的に聴くこと、共感を持って理解しようとすること、そして根本的な社会変革の必要性を認識すること—これらすべてが、真の意味でこの音楽と向き合うということなのかもしれません。

コメント